안나

@anna5nme

+ 팔로우

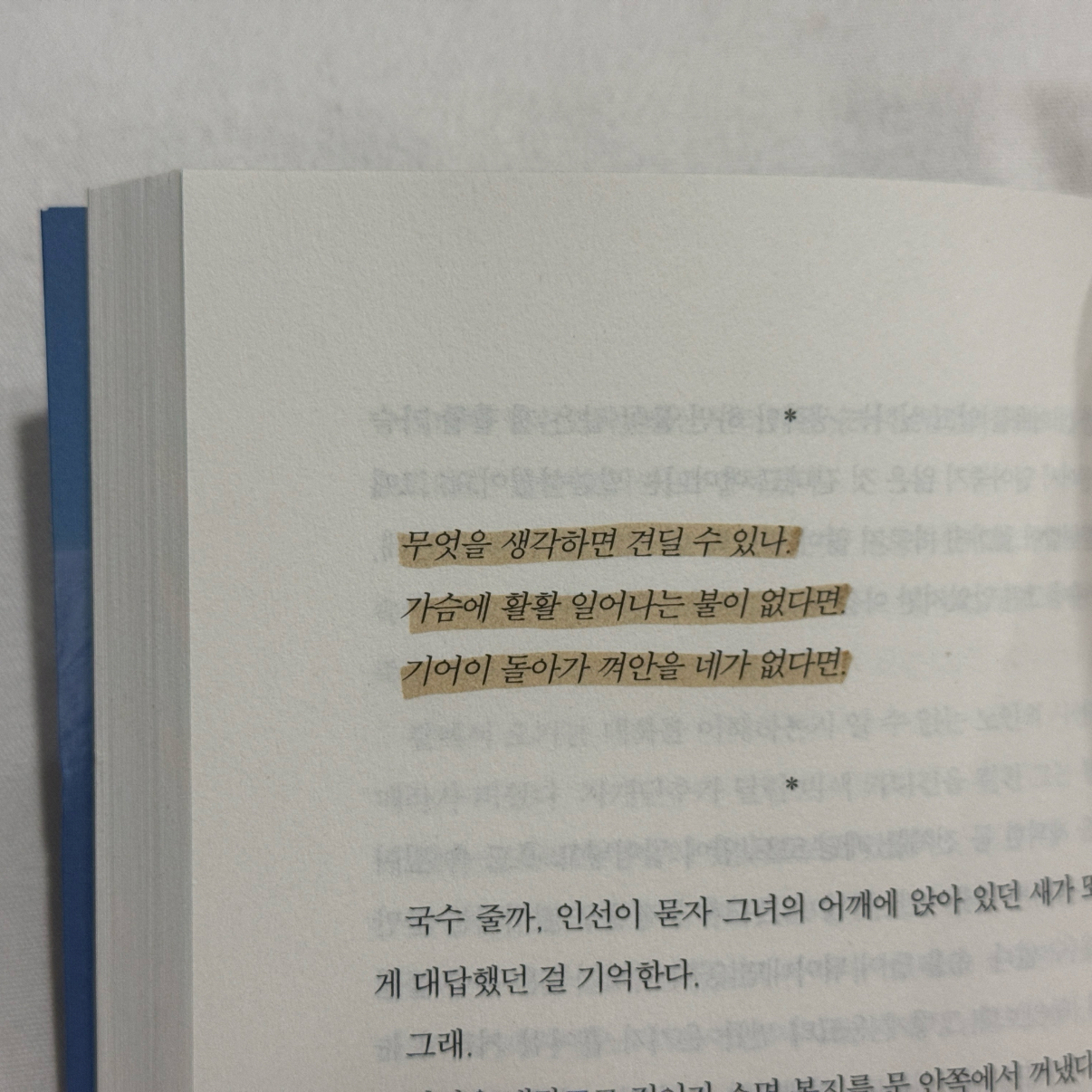

쉬운 책은 아니다. 다 읽어가는 순간까지도 내 머리 한켠에는 계속 “이게 지금… 무슨…?”이라는 생각이 들었다. 눈은 계속 내리고, 현실인지 꿈인지, 현재인지 기억인지 과거인지 분간이 되지 않는 문장들 속에서 몇 번이고 다짐을 해야 했다. 그래도 다 읽어야지. 처음 시작부터 왠지 이 책을 쓰고자 했던 작가의 의도가 느껴졌으니까. 문장을 하나하나 머리로 이해하려 하지 않고 그냥 분위기에 스며들듯 읽어보았다. 게다가 제주 사투리는 영어보다도 어려워서 완전히 해석되지 않는 부분도 있었다. 그래도 말의 뉘앙스는 전해졌다.

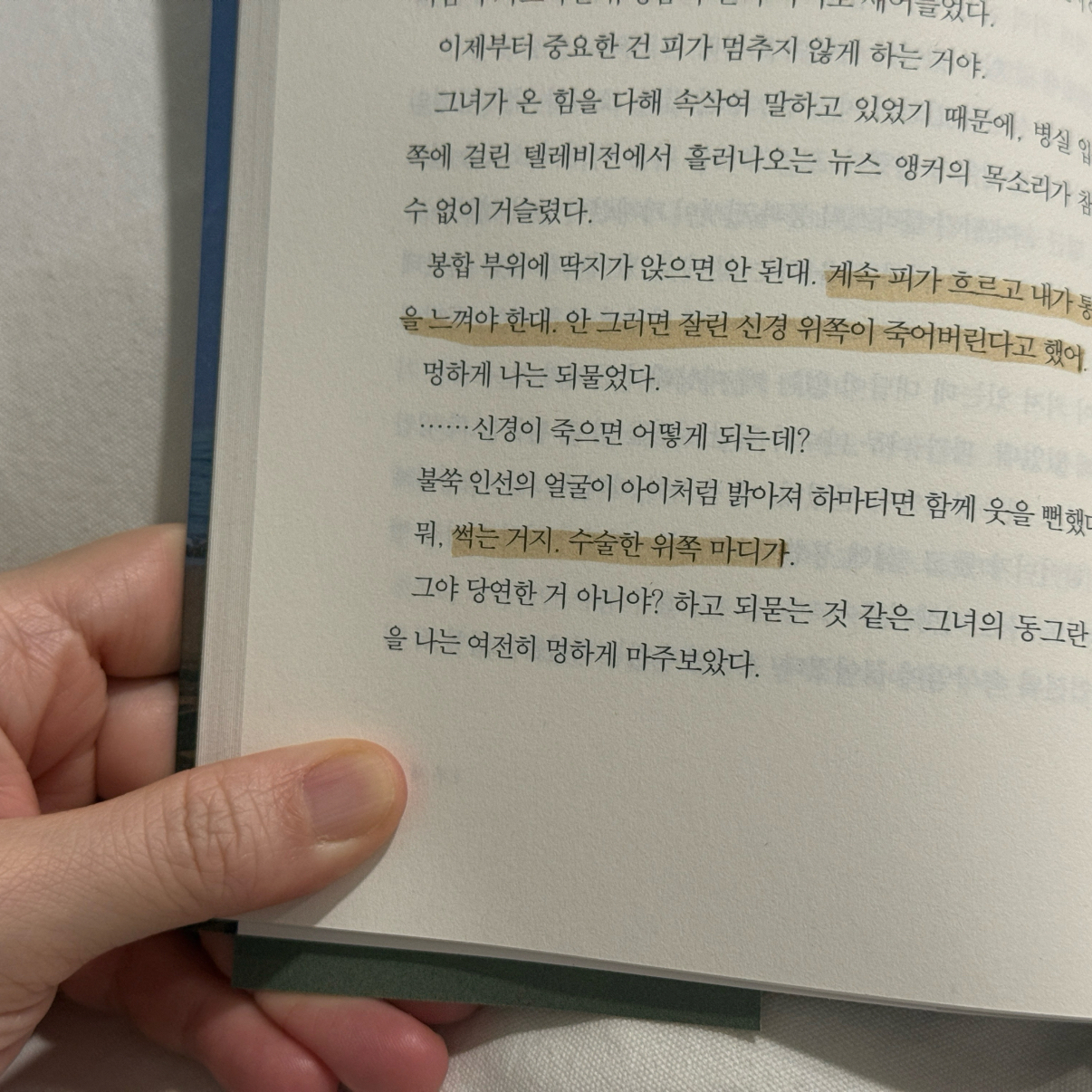

『작별하지 않는다』는 제주 4·3 사건 생존자의 기억을 정말 개개인의 ‘기억’처럼 불쑥불쑥 튀어나오듯 이야기해주는 소설이다. 정리된 역사라기보다는, 상처 난 기억 그 자체에 가깝다. 세대가 바뀌며 잊혀져가는 슬픈 역사와 쉽게 작별하지 않게끔 해주는 작품이다. 잘렸던 손가락이 썩어버리지 않게 봉합 부위에 계속 생채기를 내는 것처럼, 대한민국 국민의 기억 속에서 슬픈 역사를 처음부터 없었던 것처럼 도려내버리지 않게끔 마음에 생채기를 내주는 책이다.

이런 게 문학이구나. 어렵지만, 그만큼 의미가 있고 오래 생각하게 만든다. 어려운 만큼 추천하기는 쉽지 않겠지만, 한 가지 확실한 건 포기하지 않고 끝까지 읽기를 잘했다는 것이다.

『작별하지 않는다』는 제주 4·3 사건 생존자의 기억을 정말 개개인의 ‘기억’처럼 불쑥불쑥 튀어나오듯 이야기해주는 소설이다. 정리된 역사라기보다는, 상처 난 기억 그 자체에 가깝다. 세대가 바뀌며 잊혀져가는 슬픈 역사와 쉽게 작별하지 않게끔 해주는 작품이다. 잘렸던 손가락이 썩어버리지 않게 봉합 부위에 계속 생채기를 내는 것처럼, 대한민국 국민의 기억 속에서 슬픈 역사를 처음부터 없었던 것처럼 도려내버리지 않게끔 마음에 생채기를 내주는 책이다.

이런 게 문학이구나. 어렵지만, 그만큼 의미가 있고 오래 생각하게 만든다. 어려운 만큼 추천하기는 쉽지 않겠지만, 한 가지 확실한 건 포기하지 않고 끝까지 읽기를 잘했다는 것이다.

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

1시간 전

0

0

0

0

안나님의 다른 게시물

안나

@anna5nme

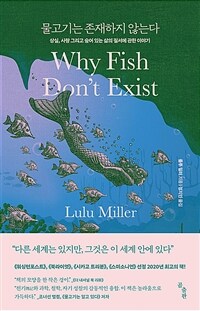

엄청난 책을 읽었다.

지난주까지 숨 가쁘게 대하 범죄 추리소설을 읽었다. 그래서 이번에는 속도를 조금 늦추고 싶었다. 정확히 말하자면, 추리의 도파민에 훅 빠져 몇 시간씩 책을 읽게 되는 그 중독적인 순간에서 벗어나고 싶었다. 그래서 내가 가진 책 중에서 가장 재미없어 보이는 책을 골랐다.

진짜 재미없었다. 첫 장을 읽으면서도 “이게 무슨 말이야?” 싶었다. 왜 내가 어류 분류학자의 일대기를 읽고 있어야 하는 거야. 그림은 또 왜 이따위야. 몇 번이나 포기하려 했다. 하지만 수많은 사람들이 “끝까지 다 읽어야 하는 책”이라고 남긴 후기를 믿고 계속 읽었다.

진짜 진또배기는 책의 마지막 4분의 1에서 시작된다. “아 진짜 재미없다.” 염불외며 거의 속독하듯 휘리릭 페이지를 넘기던 내가, 애나와 메리가 등장하는 순간부터는 완전히 다른 사람이 되었다. 책 제목의 의미가 서서히 드러나는 감탄의 하이라이트를 지나, 감동적인 에필로그를 읽을 때는 단어 하나하나가 아쉬울 정도였다. 페이지가 줄어드는 게 아까웠다. 아, 이런 책은 독서 모임에서 같이 읽고 토론하면 더 재밌었을 텐데. 물론 초중반까지는 모두가 추천자를 원망하며 읽고, 중도 포기자도 나왔겠지만.

독후감을 적고있는 지금 문득 “사주는 과학이다”라는 말이 떠올랐다. 만약 우리가 사주를 내려놓는다면 어떤 세상이 펼쳐질까? 그런 생각을 하니 묘하게 웃음이 난다.

또 하나, 예전에 내가 메모해 둔 문장이 떠올랐다. “나는/너는/걔는 원래 그래.” 이 말이 가진 힘이 무섭다는 생각이었다. 그때는 막연한 느낌이었고, 아직도 완전히 언어로 정리되지는 않은 개념 같은 생각이다. 예를 들어 “나는 원래 계획을 못 짜.”라고 말하고 다닌다면, 왠지 계획을 세우면 안 될 것만 같다. “나는 원래 느긋해.”라고 말해버리면, 조금이라도 허둥지둥하면 안 될 것만 같다. 혈액형이든 MBTI든 어떻게 단어 몇 개로 한 사람을 ‘원래부터 이런 사람’이라고 분류할 수 있다는 걸까? 사람이라는 존재는 얼마나 양면적이고, 복합적이고, 상황에 따라 끝없이 달라지는 존재인데. “그 아이는 똑똑해.” “그 사람은 말을 참 잘해.” “그분은 상냥해.” “너는 진짜 어른스러워.” “걔는 약았어.” “나는 소심해.” 이런 말들은 겉으로는 칭찬이거나 평가처럼 보이지만, 동시에 그 사람의 가능성을 고정시켜 버리기도 한다. 마치 그 사람이 보내는 모든 순간을 하나의 문장으로 단정해 버리는 것처럼. 이 책에서 말한 “언어적 거세”에는 아마 이런 생각도 포함되는 것이 아닐까.

존재를 설명하기 위해 붙인 이름이 오히려 존재를 잘라내고, 분류하기 위해 만든 체계가 오히려 진실을 가리는 순간. ‘물고기’라는 개념이 실제로는 존재하지 않는 것처럼, 우리가 너무 당연하게 믿어 온 구분과 정의들도 사실은 인간이 만들어 낸 허상일지 모른다.

팬과 안티는 종이 한 장 차이라는 말이 있다. 이 책이 그 말을 여실히 보여주기도 한다. 정말 종이 한 장으로 광팬이 안티로 돌아서는 모습을 지켜볼 수 있다. 초반의 지루함만 이겨낸다면 흥미로운 반전의 재미와 깊은 감동까지 얻을 수 있을 것이다.

지난주까지 숨 가쁘게 대하 범죄 추리소설을 읽었다. 그래서 이번에는 속도를 조금 늦추고 싶었다. 정확히 말하자면, 추리의 도파민에 훅 빠져 몇 시간씩 책을 읽게 되는 그 중독적인 순간에서 벗어나고 싶었다. 그래서 내가 가진 책 중에서 가장 재미없어 보이는 책을 골랐다.

진짜 재미없었다. 첫 장을 읽으면서도 “이게 무슨 말이야?” 싶었다. 왜 내가 어류 분류학자의 일대기를 읽고 있어야 하는 거야. 그림은 또 왜 이따위야. 몇 번이나 포기하려 했다. 하지만 수많은 사람들이 “끝까지 다 읽어야 하는 책”이라고 남긴 후기를 믿고 계속 읽었다.

진짜 진또배기는 책의 마지막 4분의 1에서 시작된다. “아 진짜 재미없다.” 염불외며 거의 속독하듯 휘리릭 페이지를 넘기던 내가, 애나와 메리가 등장하는 순간부터는 완전히 다른 사람이 되었다. 책 제목의 의미가 서서히 드러나는 감탄의 하이라이트를 지나, 감동적인 에필로그를 읽을 때는 단어 하나하나가 아쉬울 정도였다. 페이지가 줄어드는 게 아까웠다. 아, 이런 책은 독서 모임에서 같이 읽고 토론하면 더 재밌었을 텐데. 물론 초중반까지는 모두가 추천자를 원망하며 읽고, 중도 포기자도 나왔겠지만.

독후감을 적고있는 지금 문득 “사주는 과학이다”라는 말이 떠올랐다. 만약 우리가 사주를 내려놓는다면 어떤 세상이 펼쳐질까? 그런 생각을 하니 묘하게 웃음이 난다.

또 하나, 예전에 내가 메모해 둔 문장이 떠올랐다. “나는/너는/걔는 원래 그래.” 이 말이 가진 힘이 무섭다는 생각이었다. 그때는 막연한 느낌이었고, 아직도 완전히 언어로 정리되지는 않은 개념 같은 생각이다. 예를 들어 “나는 원래 계획을 못 짜.”라고 말하고 다닌다면, 왠지 계획을 세우면 안 될 것만 같다. “나는 원래 느긋해.”라고 말해버리면, 조금이라도 허둥지둥하면 안 될 것만 같다. 혈액형이든 MBTI든 어떻게 단어 몇 개로 한 사람을 ‘원래부터 이런 사람’이라고 분류할 수 있다는 걸까? 사람이라는 존재는 얼마나 양면적이고, 복합적이고, 상황에 따라 끝없이 달라지는 존재인데. “그 아이는 똑똑해.” “그 사람은 말을 참 잘해.” “그분은 상냥해.” “너는 진짜 어른스러워.” “걔는 약았어.” “나는 소심해.” 이런 말들은 겉으로는 칭찬이거나 평가처럼 보이지만, 동시에 그 사람의 가능성을 고정시켜 버리기도 한다. 마치 그 사람이 보내는 모든 순간을 하나의 문장으로 단정해 버리는 것처럼. 이 책에서 말한 “언어적 거세”에는 아마 이런 생각도 포함되는 것이 아닐까.

존재를 설명하기 위해 붙인 이름이 오히려 존재를 잘라내고, 분류하기 위해 만든 체계가 오히려 진실을 가리는 순간. ‘물고기’라는 개념이 실제로는 존재하지 않는 것처럼, 우리가 너무 당연하게 믿어 온 구분과 정의들도 사실은 인간이 만들어 낸 허상일지 모른다.

팬과 안티는 종이 한 장 차이라는 말이 있다. 이 책이 그 말을 여실히 보여주기도 한다. 정말 종이 한 장으로 광팬이 안티로 돌아서는 모습을 지켜볼 수 있다. 초반의 지루함만 이겨낸다면 흥미로운 반전의 재미와 깊은 감동까지 얻을 수 있을 것이다.

물고기는 존재하지 않는다

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

1시간 전

0

0

0

0

안나

@anna5nme

내 기준 벽돌책인 《밀레니엄》 시리즈 총 6권을 장장 열흘에 걸쳐 다 읽어냈다. 범죄 스릴러 소설계의 포르쉐 정도라기에 절판된 책을 중고로 꾸역꾸역 찾아내 캐나다로 배송받은 지도 벌써 3년이 다 되어가는 시점이었다. 여태껏 몇 번이나 시도는 했지만 도저히 한 챕터를 넘어가기가 쉽지 않았다. 이번엔 딱 100페이지까지만 읽어봐야지 하고 펼쳤다가 제대로 책에 흡입당했다.

지난 열흘간 이 두껍고 긴 시리즈를 읽는 내내, 역시나 나는 너무 괴로웠다. 스웨덴식 이름들 때문에. 등장인물이 끔찍할 정도로 많은데, 게다가 이름들이 다 너무 길고 비슷하고 생소해서 이게 여자 이름인지 남자 이름인지도 분간이 되지 않았다. 사실 다 읽고 난 지금도 주인공들 이름마저 헷갈린다. 이름만 좀 더 알아보기 쉬웠다면 한국에서도 더 인기가 많았을 텐데. 진심으로 그렇게 생각했다.

얘가 누구더라, 얜 또 누구야 하고 헤매고 있자면 갑자기 흡입력이 확 높아지는 구간이 나온다. 질질 끌고 늘어져서 눈의 초점이 흐려지고 페이지 넘김이 빨라지다가도, 어느 순간 나도 모르게 손가락으로 한 줄 한 줄 짚으며 읽고 있었다. 리스베트 파이팅, 속으로 응원하면서.

재밌느냐고 묻는다면 망설이겠다. 으레 진지한 분위기의 장르 드라마가 그렇듯, 재미있다고는 선뜻 말 못 하겠다. 너무 진지하다. 추천도 못 하겠다. 책의 두께와 이름들로 인한 장벽이 너무 높다. 나는 거의 지금 《총, 균, 쇠》라도 다 읽어낸 듯한 느낌이다. 뿌듯하다. 6권 내내 체한 듯 갑갑하던 마음이 《벌집을 발로 찬 소녀》 2권 마지막에서야 다 소화된 느낌이다. 그뿐이다. 물론 방금 전까지는 “너무 재밌어, 너무 재밌어” 하며 4시간을 미동도 하지 않은 채 결말까지 읽었지만, 그 누구에게도 읽어보라고 선뜻 추천할 수는 없을 것 같다. 영화화도 두 번이나 되었는데, 영화보다는 소설이 훨씬 낫다고는 말할 수 있다.

마무리로 초등학생들도 독후감을 이렇게는 안 쓰겠다 싶게 적어보자면, 리스베트 멋있다. 부럽다. 그녀의 능력이 탐난다. 파이팅.

지난 열흘간 이 두껍고 긴 시리즈를 읽는 내내, 역시나 나는 너무 괴로웠다. 스웨덴식 이름들 때문에. 등장인물이 끔찍할 정도로 많은데, 게다가 이름들이 다 너무 길고 비슷하고 생소해서 이게 여자 이름인지 남자 이름인지도 분간이 되지 않았다. 사실 다 읽고 난 지금도 주인공들 이름마저 헷갈린다. 이름만 좀 더 알아보기 쉬웠다면 한국에서도 더 인기가 많았을 텐데. 진심으로 그렇게 생각했다.

얘가 누구더라, 얜 또 누구야 하고 헤매고 있자면 갑자기 흡입력이 확 높아지는 구간이 나온다. 질질 끌고 늘어져서 눈의 초점이 흐려지고 페이지 넘김이 빨라지다가도, 어느 순간 나도 모르게 손가락으로 한 줄 한 줄 짚으며 읽고 있었다. 리스베트 파이팅, 속으로 응원하면서.

재밌느냐고 묻는다면 망설이겠다. 으레 진지한 분위기의 장르 드라마가 그렇듯, 재미있다고는 선뜻 말 못 하겠다. 너무 진지하다. 추천도 못 하겠다. 책의 두께와 이름들로 인한 장벽이 너무 높다. 나는 거의 지금 《총, 균, 쇠》라도 다 읽어낸 듯한 느낌이다. 뿌듯하다. 6권 내내 체한 듯 갑갑하던 마음이 《벌집을 발로 찬 소녀》 2권 마지막에서야 다 소화된 느낌이다. 그뿐이다. 물론 방금 전까지는 “너무 재밌어, 너무 재밌어” 하며 4시간을 미동도 하지 않은 채 결말까지 읽었지만, 그 누구에게도 읽어보라고 선뜻 추천할 수는 없을 것 같다. 영화화도 두 번이나 되었는데, 영화보다는 소설이 훨씬 낫다고는 말할 수 있다.

마무리로 초등학생들도 독후감을 이렇게는 안 쓰겠다 싶게 적어보자면, 리스베트 멋있다. 부럽다. 그녀의 능력이 탐난다. 파이팅.

벌집을 발로 찬 소녀

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

1시간 전

0

0

0

0

안나

@anna5nme

사실 읽는 내내 범인이 딱히 궁금하지는 않았다. 처음부터 너무 알겠어서. 범인이 누구인지 알겠음에도 불구하고 전개가 마치 쇼츠 보듯이 빠르게 지나가서 지루할 틈이 없어 신기했다.

내 예상에 반전은 없었다. 그러나 내가 생각지도 못했던 부분에서 반전이 연달아 날아와 내 뒤통수를 후려갈겼다.

미친 대박이다. 올해의 스릴러 소설상 드립니다.

내 예상에 반전은 없었다. 그러나 내가 생각지도 못했던 부분에서 반전이 연달아 날아와 내 뒤통수를 후려갈겼다.

미친 대박이다. 올해의 스릴러 소설상 드립니다.

홍학의 자리

가장 먼저 좋아요를 눌러보세요

1시간 전

0

0

0

0

게시물 더보기

웹으로 보기